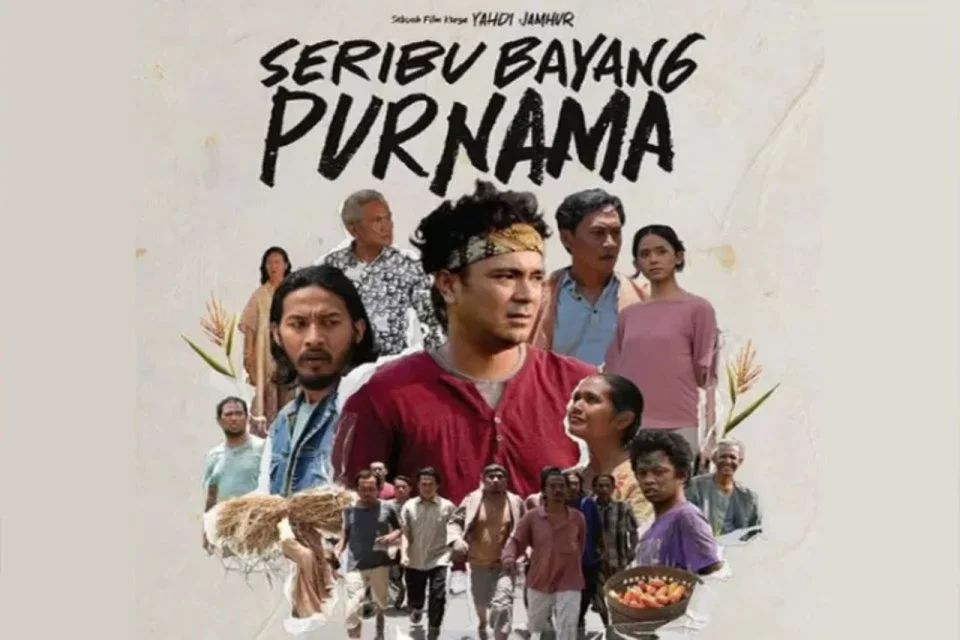

Sejak masa revolusi hijau pada 1960-1980-an yang juga bertepatan dengan masa Orde Baru, muncul begitu banyak input-input pertanian pabrikan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Bahkan hingga kini, praktik pertanian masih bergantung pada penggunaan pupuk dan obat kimiawi, sebuah realitas ini tergambar dan digaungkan melalui sebuah film bertajuk Seribu Bayang Purnama karya sutradara Yahdi Jamhur.

Dalam film ini, transformasi penggunaan obat dan pupuk tradisional terlihat benar- benar termarginalkan dari lanskap kehidupan masyarakat pertanian. Seorang pemuda desa bernama Putro, tergerak untuk mengajak para petani di desanya agar kembali menggunakan pupuk dan obat tradisional setelah melihat kesulitan ekonomi petani yang terlilit utang akibat modal besar untuk biaya perawatan lahan dengan penggunaan bahan- bahan kimiawi.

Terinspirasi oleh ajaran ayahnya di masa kecil, Putro mulai memperkenalkan dan menghidupkan kembali ramuan tradisional untuk pupuk dan obat alami melalui “Metode Nuswantara,” pendekatan yang dikembangkan bersama ayahnya untuk memajukan pertanian di desanya dengan berbasis kepada kearifan lokal. Dengan penerapan “Metode Nuswantara” pada lahan pertanian, petani dapat menghemat biaya hingga puluhan juta rupiah karena pembuatan pupuk dan obat alami hanya memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar, tanpa memerlukan pengeluaran besar. Pupuk alami dapat dihasilkan dari kotoran hewan ternak seperti ayam, sapi, atau kambing, yang tentu mudah didapatkan di desa. Sementara, obat alami dapat dibuat dari sampah organik dapur, seperti kulit sayuran, daun pisang, atau ekstrak tanaman herbal lokal seperti kunyit dan jahe, yang terbukti efektif untuk mengendalikan hama secara ramah lingkungan.

Keberlanjutan ekologis lahan pertanian menjadi isu penting yang tak bisa dilepaskan dari cara pandang kritis terhadap penggunaan input pertanian. Penggunaan bahan kimia memang berisiko terhadap kerusakan ekosistem tanah dan penurunan kesuburan jangka panjang. Namun, narasi yang terlalu meromantisasi penggunaan pupuk alami juga dirasa perlu ditinjau ulang. Tidak semua input organik bersifat ramah lingkungan, misalnya limbah pupuk kandang yang tidak terkelola dapat mencemari air dan udara. Di sisi lain, praktik organik pun seringkali tidak mudah diakses oleh petani karena keterbatasan sumber daya dan dukungan struktural.

Dalam kenyataannya, penggunaan input kimia dalam kadar terbatas yang diimbangi dengan bahan-bahan alami justru bisa menjadi strategi adaptif yang meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di tengah kondisi tanah yang makin kompleks akibat degradasi dan keberadaan mikroorganisme dan makroorganisme yang lebih agresif. Alih-alih memposisikan pertanian organik dan konvensional dalam dikotomi kaku, pendekatan yang kontekstual dan transisi bertahap lebih memungkinkan. Kunci utamanya terletak pada keberimbangan, keberdayaan petani, serta dukungan kebijakan yang mendukung praktik ramah lingkungan secara realistis dan berkelanjutan.

Kembali lagi kepada film yang apik ini, sebetulnya adegan dan cerita yang disajikan dengan indah ini merupakan sebuah wujud refleksi mendalam tentang perjuangan mempertahankan identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan di tengah arus modernisasi yang tak terelakkan. Sekaligus tentu menjadi pengingat yang menyentuh, bahwa di tengah gempuran kapitalisme, masih ada harapan melalui kepedulian terhadap alam dan kearifan lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh semangat Putro dan “Metode Nuswantara”. Film ini adalah panggilan untuk merenung dan bertindak demi masa depan yang lebih selaras dengan lingkungan dan akar budaya kita.

satu Respon

Artikel ini menyoroti film Seribu Bayang Purnama yang sarat pesan tentang kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan, dan perjuangan petani di tengah arus modernisasi. Cerita Putro dengan “Metode Nuswantara” menjadi pengingat penting bahwa keseimbangan antara tradisi dan inovasi adalah kunci untuk menjaga ekologi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.